Bruno lo avevo conosciuto negli anni ’80 perché era stato ricoverato in neurologia in seguito ad un potente attacco di emicrania con aura, il primo della sua vita di sedicenne. Aveva perso l’uso della parola per almeno un’ora e un po’ della forza e della sensibilità al braccio destro. Tutto era cominciato poco prima con un abbaglio di sole in una giornata che peraltro era inesorabilmente grigia: a destra del suo campo visivo erano sorte delle piccole sfere molto illuminate che si erano andate via via ingrandendo. La professoressa di italiano si era accorta che qualcosa non stava andando bene, solitamente Bruno era attento alle sue lezioni: ora appariva pallido, svagato e con un’espressione preoccupata.

– Bruno, stai bene?

– mmmh…mmmhhh

Ci fu la corsa all’ospedale e comunque tutto si esaurì in poco tempo, anche il mal di testa che nel frattempo aveva fatto la sua comparsa. C’era solamente la “TAC” all’epoca ed era risultata negativa, pure al controllo del giorno dopo; e così anche la SPECT, eseguita tuttavia solo a distanza di tre giorni. E c’era una storia familiare di emicrania con e senza aura, e questo dato convinse tutti a non procedere con esami invasivi come un’angiografia cerebrale.

Negli anni successivi Bruno era tornato a farsi vedere, sempre accompagnato dal suo attentissimo papà, per qualche altro raro episodio di Emicrania con aura per i quali avevamo scelto di non dare una terapia preventiva ma solo buoni consigli da seguire.

Mi sono preso cura professionalmente nel tempo di altri membri della sua famiglia mentre Bruno diventava architetto e stava sempre meglio, si era sposato, aveva avuto due splendide bambine, aveva trovato lavoro in un comune rivierasco vicino casa che d’estate si affollava di bagnanti. Era diventato l’architetto del verde ed in effetti doveva aver dato un ottimo contributo davvero perché quel posto era divenuto negli ultimi anni ambìto dai turisti anche sotto questo aspetto.

Ma nel 2018, quasi un anno fa, Bruno è tornato a farsi vedere perché aveva “problemi di lavoro con i colleghi”. Il suo racconto procedeva sciolto e senza lasciare apparenti miei dubbi (era un mobbing, mi sono detto!). Insomma, era stato estromesso da quel lavoro di programmazione e cura del verde pubblico ed avviato ad un lavoro di ufficio per lui senza senso e senza, soprattutto, possibilità creative.

La moglie non commentava. La sua presenza quel giorno si dimostrò comunque utile, anzi decisiva, quando in risposta alle mie insistenze da sgualcito tenente Colombo disse “si, Bruno, da qualche mese sei disordinato in casa, tu che eri così preciso. Ho trovato un paio di tue scarpe dentro l’armadio dei vestiti…”.

È bastato un semplice test breve, anzi due, il “Mini Mental” (MMSE) e il test dell’orologio: ho cominciato proprio con quest’ultimo e ci ha lasciato a bocca aperta, in un’atmosfera di sorpresa mista a dispiacere – e immagino che quello della moglie fosse più che un dispiacere.

Al “Mini Mental” la prova della copia dei due pentagoni era al limite della normalità ma aveva richiesto più tempo del previsto (era pur un architetto!) e qualche test su altri versanti della nostra complessa cognitività aveva denotato incertezze al limite dell’errore.

Con un uomo di poco più di 50 anni in queste condizioni bisognava andare a fondo, in qualche modo giustificando il comportamento dei suoi colleghi: che ne potevano sapere di prassia costruttiva, di progettualità frontale, di gnosia e di alterazioni visuo-spaziali!

Gli esami umorali ad hoc e la RM dell’encefalo non rivelarono sorprese, ma la valutazione neurocognitiva estensiva ci confermò ampiamente il sospetto clinico di una probabile Atrofia Corticale Posteriore (PCA nell’acronimo anglosassone), una di quelle modalità con cui una patologia dementigena di tipo alzheimeriano (ma anche legata ad altre patologie) può esordire risparmiando, almeno inizialmente, la memoria.

Margherita è un nome adatto ad una insegnante di scuola materna. Due anni fa era venuta da sola (e questo non aiuta, quasi sempre, nel dirimere la matassa in casi complessi), raccontando di colleghe di lavoro incavolate con lei e senza alcun motivo apparente.

La raccolta della storia procedeva sui binari del racconto dell’incomprensione reciproca tra colleghe, anche se negli anni precedenti erano andate sempre d’accordo. Anzi, quando tre anni prima Margherita si era separata, erano state molto cortesi e protettive con lei. Che strano mobbing!

Poi Margherita aggiunse: “forse qualche errore nella stesura dei programmi, maledetta burocrazia!”

“Dai, i test brevi glieli faccio” mi sono detto.

Una catastrofe, era peggio di Bruno! E sempre su quel versante progettuale legato al “capire lo spazio”. Come poter parlare con un suo familiare? Unico aggancio che avevo (non è certamente carino dire a una donna di 55 anni “torni accompagnata da un familiare adulto”!): il suo medico. All’inizio della visita mi ero meravigliato che Gioacchino avesse consigliato me per una valutazione per problemi di mobbing, sa che non tratto la “piccola psichiatria” convinto che altri professionisti la sappiano gestire responsabilmente e in maniera più consona. Ma aveva visto giusto lui!

Solito iter e stessa diagnosi.

Negli ultimi anni sono stato colpito da altre sorprese del genere. Nel corso della raccolta della storia clinica e di vita di una persona adulta ho visto emergere in itinere qualche mio silenzioso e malevolo pregiudizio (“questo mena il can per l’aia”; “mi sa che si sta inventando tutto”; “non ha mai lavorato in vita sua e pontifica sui suoi colleghi che, a suo dire, non valgono nulla e gli tarpano pure le ali”…) che poi è risultato sconfitto da una realtà di malattia non certo benevola.

Un’altra giovane architetta (non sarà che la PCA colpisca più architetti che altre professioni???) cinque anni fa era venuta accompagnata dagli anziani genitori. Si era accomodata in studio lasciandoli in sala d’aspetto. Pensavo che volesse dirmi “l’indicibile” su uno dei due, come avviene molte volte in questa professione di neurologo dei vecchi per una mia scelta che comunico preventivamente a colei (quasi sempre prendono gli appuntamenti le donne!) che sta chiedendo una valutazione per un padre, una madre, un fratello, una sorella: ”se pensate di dovermi raccontare particolari che possono ferire il vostro congiunto o farlo irrimediabilmente arrabbiare, inviatemi prima della data scelta una mail dettagliata, oppure entrate poco prima di lui\lei oppure, ancora meglio, prendete un appuntamento di mezz’ora e venite da soli qualche giorno prima a parlarne!”.

No. Quell’appuntamento era per lei per una vicenda simile a quella di Bruno. Stessi miei pregiudizi (“mobbing!” dichiarava il mio sotterraneo dell’anima), e purtroppo stesso finale di partita.

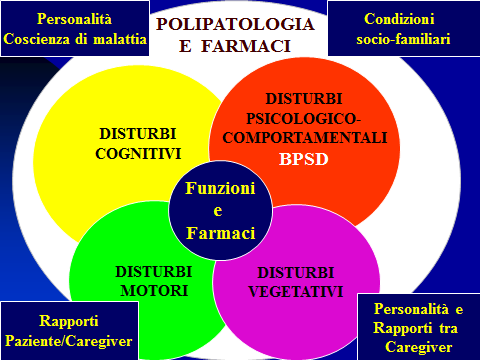

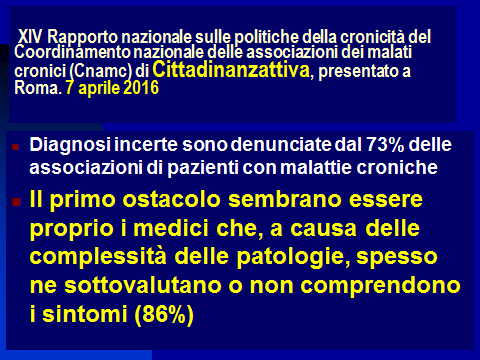

Quando una di queste malattie legate al mondo delle demenze, forse della stessa natura per i tre casi raccontati qui, colpisce una persona ancora attiva e ben inserita nel mondo del lavoro, possono sorgere incomprensioni con i colleghi prima ancora che con i familiari.

Nei tre casi che ho scelto di raccontarvi, inoltre, era assente la coscienza di malattia, un aspetto per nulla secondario nel campo delle demenze, a volte poco considerato dai colleghi malgrado il suo carico di pericolosità per sé e per gli altri in quanto possa esporre la persona malata a vari rischi tra cui gli incidenti sul lavoro o della strada, a una mancata diagnosi (“sto bene io! Vacci tu dal neurologo”), a truffe, all’assenza di controllo e accudimento da parte dei familiari (“non ne ho bisogno!”).

La mia esperienza è di segno contrario a ciò che è raccontato in “Perdersi” da Lisa Genova (edizioni Piemme) -da cui il bel film Still Alice- (qui) e a quanto è riportato in una recente ricerca australiana che ha sondato il legame tra demenza e mondo del lavoro.

Qui, l’insorgere della malattia è stato descritto dagli intervistati come una lenta transizione che all’inizio non è stata notata dai colleghi. I cambiamenti prima non erano visibili agli altri e riguardavano principalmente il personale “non ricordarsi qualcosa”, l’essere più disorganizzato, compiere più errori nel lavoro e lavorare più lentamente. Gli intervistati hanno raccontato che con il tempo le loro prestazioni sul lavoro continuavano a peggiorare e solo allora anche i colleghi hanno iniziato a rendersi conto che qualcosa non andava… (Evans, D. An exploration of the impact of younger-onset dementia on employment. Dementia, The International journal of social research and practice, published online first 8 September 2016, doi:1471301216668661).

La demenza che colpisce una persona ancora in età lavorativa è un aspetto del mondo delle demenze su cui è necessario riflettere.